据央视新闻报道,当地时间5月26日,日本农林水产省公布的数据显示,日本超市大米均价继续上涨,全国超市销售的5公斤装大米均价为4285日元(约合215.53元人民币),环比上涨0.4%,再次创下新高,是去年同期的两倍多。

比数字更沉重的是普通家庭的日常生活。自2024年夏季以来,日本米价一路狂飙,日本《朝日新闻》评论称,2025年的日本大米堪比“吃不起的黄金”。不少民众在社交媒体上反映称,因米价过高,普通家庭被迫调整饮食习惯,减少米饭摄入频次并选择其他主食替代大米。东京新宿区的一家餐厅贴出告示:“本店自3月17日起,定食套餐每人限供一碗米饭。”曾经免费的“添饭”服务,在米价高压下成为历史,餐厅经营成本的增加,最终转嫁到了顾客头上。米价上涨还引发社会衍生问题——在素有“稻米之乡”美誉的茨城县,农户们不得不将GPS定位器藏入米袋防盗。2025年前4个月,当地已发生14起大米失窃案,被盗总量约4.5万吨。

大米价格为何“高烧不退”?这背后又有怎样的农业发展困局?

本报记者采访了上海对外经贸大学国际商务外语学院学者洪云鑫。他指出,米价高企的根源在于粮食市场的供求失衡。客观而言,日本拥有相对完善的粮食储备体系,但近年来,极端气候导致自然灾害频发、人口老龄化造成农业从业人口不足等因素都严重影响了日本的大米产量。更深层次的原因在于日本僵化的农业制度以及日本农协的过度垄断。

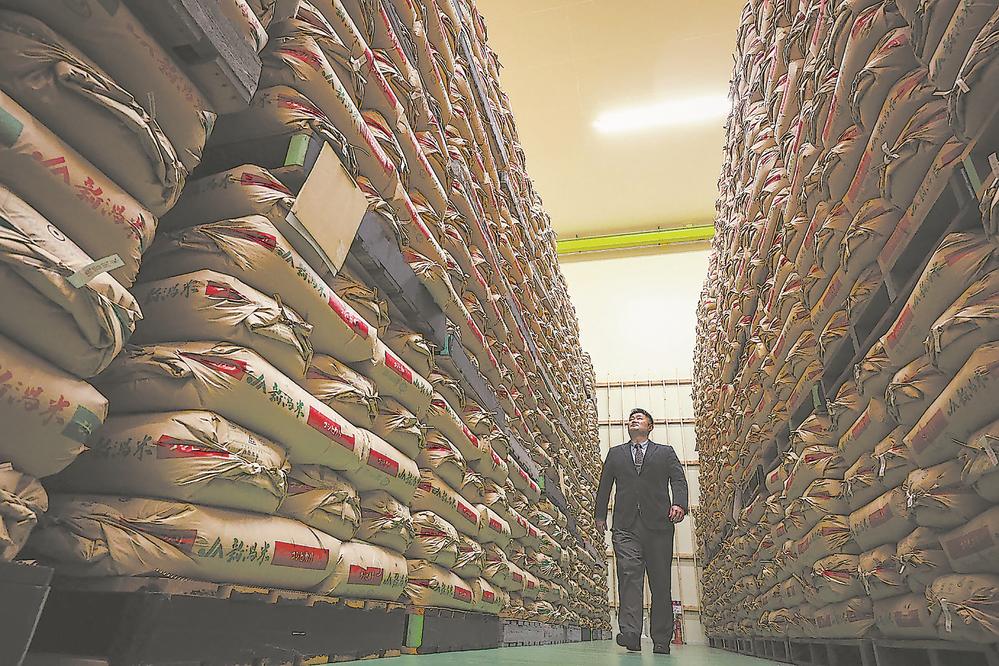

日本农协,全称日本农业协同组合,它并非传统意义上的行业协会,而是集经济、政治、社会职能于一体的庞大利益集团。日本的执政党自民党在冷战时期拥有诸多支持团体,但在进入21世纪后,农协已是其为数不多的坚实票仓。出于选票的考虑,日本农业政策的目标是防止大米的市场价格下跌,而非阻止米价上涨。当前,农协已收购了90%以上的政府投放储备米,形成实质上的垄断。

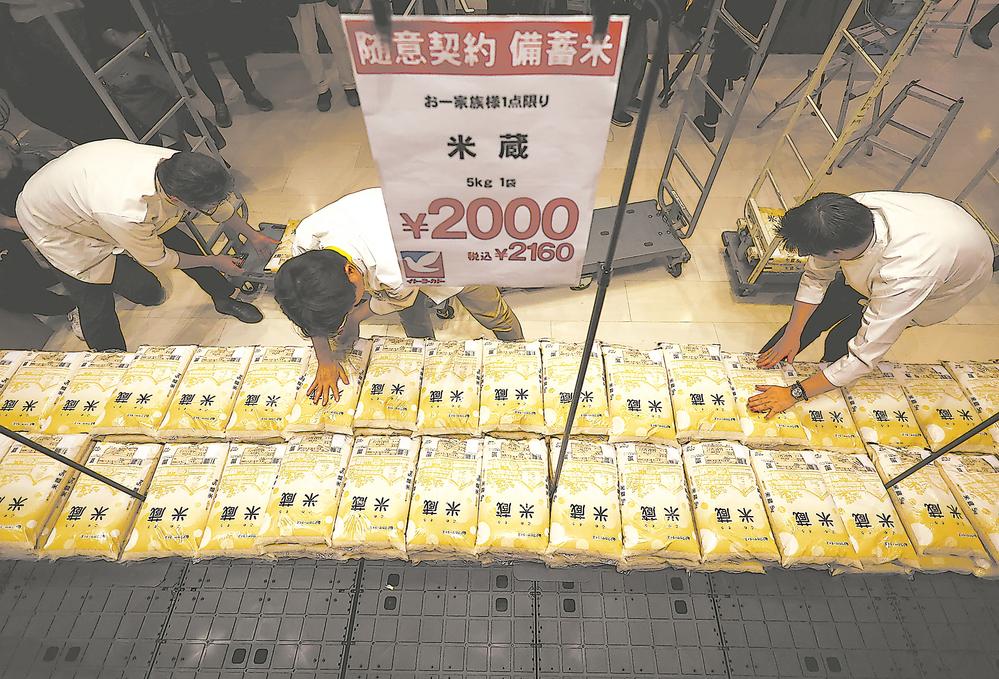

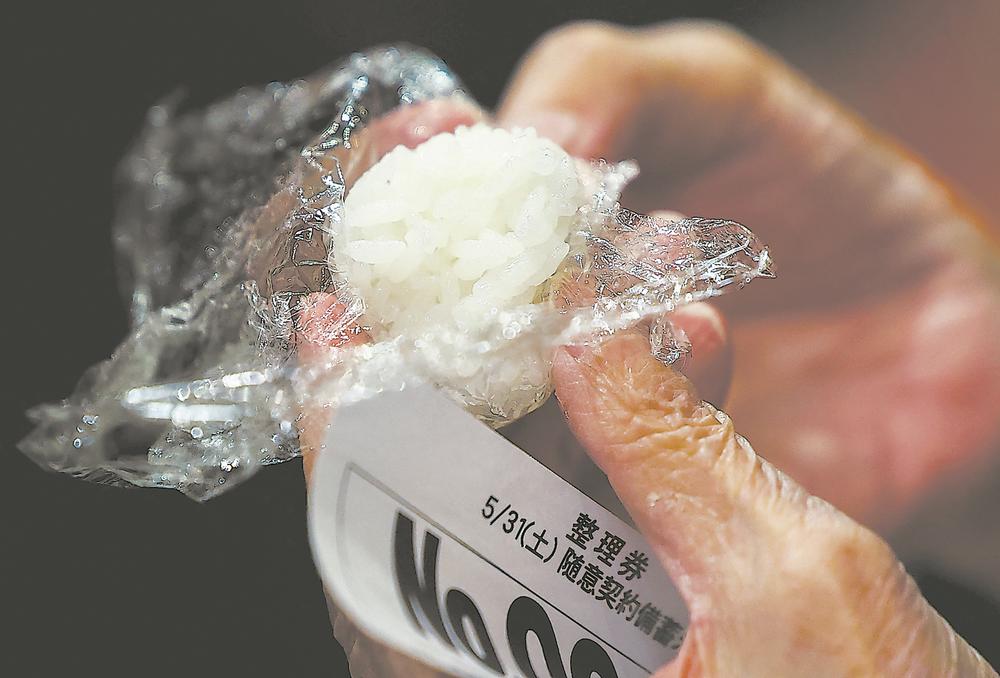

自3月起,日本政府数次向市场投放储备米,试图平抑米价。新任农林水产大臣小泉进次郎5月21日表态称,将投放储备米的方式由竞标改为政府直接与零售商签约。农林水产省决定5月29日起向市场投放今年以来的第四批政府储备米,共计约30万吨。5月31日,通过此方式投放的储备米开始上市销售,售价为5公斤2160日元(约合108.36元人民币),在限购的情况下很快售罄。

但分析人士对储备米投放的实际效果并不乐观。三菱综合研究所研究理事稻垣公雄认为,只要储备米投放仅作为临时措施实施,其效果必然是昙花一现。当前居高不下的米价能否经过适度调整回落并趋于稳定,归根结底还取决于整体供需平衡。洪云鑫则表示,受日本各都道府县发展差异的影响,相对偏远的地域反而承受着更高米价的“发展代价”。例如,北海道的米价仍维持在5公斤2980日元(约合149.50元人民币)的高位,和歌山县的米价则高达5公斤4480日元(约合224.75元人民币)。更为关键的是,农协已经决定大幅提高今年秋天收购稻米的预付款。农协的预付款报价一般被视作届时大米市场价格基准线,在此背景下,围绕日本米价的攻防将是一场“长期战”。

米价一路飙升,民众怨声载道,某些日本政客“不知米贵”的迷惑发言更是引发舆论对于“大米牵动政局”的关注。前农林水产大臣江藤拓5月18日在一次公开演讲中说:“我从未买过大米,因为我的支持者送来了很多大米,多到可以出售。”这一不当言论被指责是漠视民意,加剧了舆论对政府的批评,最终导致其引咎辞职。英国广播公司的报道指出,眼下,米价是导致石破茂政府支持率暴跌的关键因素之一。日本预计7月迎来全国性重要选举,届时,日本政局可能因高昂的米价迎来重大动荡。

来源:福建日报