乡村振兴蓝图,从来不是画在图纸上,而是映射在老人递来的茶里,刻在孩子踮脚贴墙画的掌印间,回荡在村民的一声声问候中。

有这样一群人,他们用脚步丈量土地,让设计稿从纸上走到心上,通过接地气的陪伴式服务,补齐基层规划中的专业技术力量短板,推动乡村振兴发展。

去年5月8日,《厦门市国土空间责任规划师管理办法(试行)》正式出台,将责任规划师分为专项责任规划师、片区(单元)责任规划师、驻村责任规划师三大类,厦门由此成为全省首个实现国土空间责任规划师全覆盖的城市。

其中,首期选聘的驻村责任规划师,涉及全市92个村庄的规划服务。日前,记者探访部分村庄,看看一年来驻村规划师如何用心聆听、用手传递、用情浇筑,打通规划落地的“最后一公里”,让乡村振兴更有温度、更具质量。

挖掘存量空间 推动产业发展

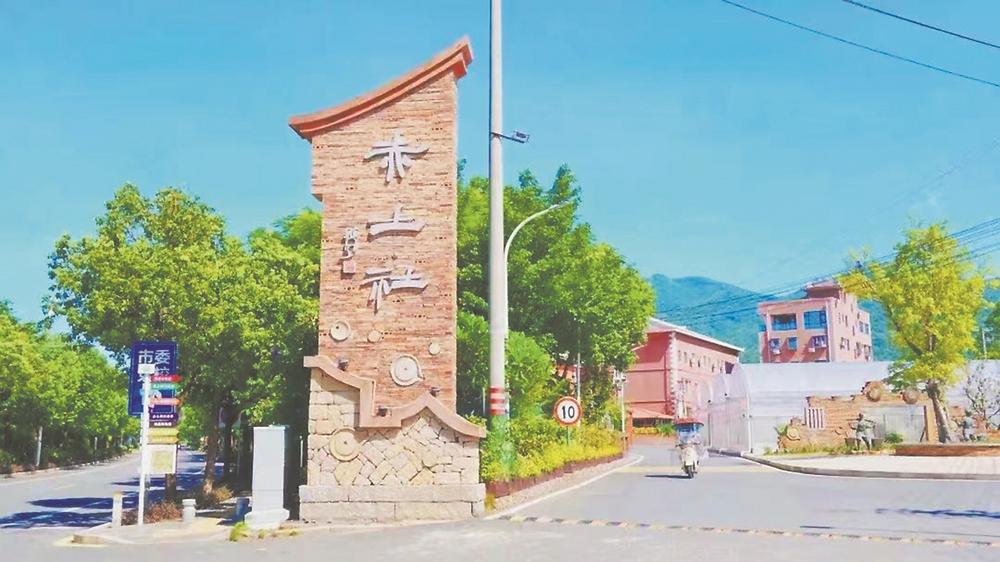

入驻海沧区东孚街道洪塘村赤土社之初,规划师肖贞贞带领的驻村规划师团队,面临的是乡村振兴过程中普遍面临的难题,项目落地难、存量空间挖掘难、一产附加值低,如何破解?

办理赤土公园审批,助力规划项目落地后,驻村规划师团队开始在规划的盘子内挖掘存量空间,通过变现资源资产积累资金,补齐短板,推动产业发展。

“我们在存量空间的挖掘中,首先就是注意挖掘的载体是否在村庄主要发展动线上,这样识别性更大,通行更方便,有利于载体产业的孵化。”肖贞贞说,“其次就是注重复合化的建筑发掘,即在现有建筑基础上的合理开发利用。披萨农场和周记扁食就是这样挖掘出来的。”

周记扁食的主人是传统手艺的第三代传承人周氏夫妇,通过对建筑的重装改造,古朴的店招、精致的门头、飘着清香的小食,古早味的小店散发浓浓乡土味;披萨农场则是利用旧时花圃培育基地的铁皮屋,摇身一变改造为时尚农家小院,成为当地知名的网红打卡点。

“我们注重发掘权属相对明确的存量建筑,比如将大仓库改造成体验中心。”肖贞贞说。

据了解,赤土社大仓库为集体产权,产权状况相对明晰。驻村规划师通过以修代租的方式,改造提升三间老房子,分别作为体验中心、民宿、餐厅,并引入研学活动,带动更多人流。

旧时的红砖大厝,改装成充满传统美学的研学基地;以前经营板材类的工厂,变身为传统工艺出口接待客户点和国际陶瓷文化交流中心,以及艺术家创作基地……驻村规划让村庄面貌焕然一新。

洪塘村村委会副主任李忠杰说,通过引进元初集团、锦熹陶瓷等企业进村共建,购销当地农产品,有效盘活了村庄资产、资源,做强“农文旅”“产学研”业态,至今已接待参访团队6953人次、研学旅行团3425人次,为村庄带来经济收益近300万元。

规划特色服务 促进产居融合

在东孚街道,这里的驻村规划师团队为当地提供的服务颇为与众不同。

“在当地有很多台青社区营造师,我们一起携手合作,将陪伴式服务向乡建乡创与社区营造延伸,深入服务地方。”驻村规划师洪培森说。

这样的陪伴式服务很具体、很温情,也很有创造性,可以根据地方实际情况,因地制宜规划特色活动,挖掘宝藏资源,孵化社区空间,完善生活配套。

规划师姚涵说:“在山边社区有一项创举,社区周边外来务工人员多,驻村规划师团队根据实际情况,联合辖区20多家餐厅、爱心企业、爱心商家联合会等多方力量,推出‘幸福餐’爱心传递活动,如果有外来人员暂时遇到生活困难,可以到爱心餐厅吃一份免费的幸福餐,解决眼前的困难。”

在莲花社区,驻村规划师团队充分挖掘以温泉资源、民宿产业为特色的社区潜力资产,启动“花花世界乡村公共艺术共创计划”,邀请以省级乡村工匠名师为主导的创作团队,以“铝编+立体镶嵌+彩绘”相结合工艺,让大型壁画转化为立体装置艺术。

孚美社区是通过成片开发融入新城的城市社区,社区内涵盖多样化居住类型,人员结构相对复杂,也需要更多的活动空间。驻村规划师朱燕燕说:“生活在这里的居民、医生、老师、产业工人和外卖小哥原本像平行线,我们通过打造公共空间,让他们有了更多的交集,通过闲置空间的挖掘,推动校企政村联动以及人才社区的孵化。”

为此,团队选取佳福花园人才公寓作为试点,联合23家驻地单位共建,争取350万元资金支持,盘活1500平方米闲置空间,已投入使用的一期工程还打造了人才解压空间、党建文化长廊、共享厨房等特色板块。现在,社区青年下班后常在新的篮球场运动,在社区空间休闲。

从设施老旧、活动空间匮乏的小区,蜕变为集学习、交流、休闲、运动于一体的“人才活力阵地”,社区规划增进了居民交流互动,加深了邻里情谊,增强了社区吸引力,也催生了人才聚集效应。

见缝插针布局 守护历史文脉

以匠心对话古厝,用规划唤醒乡愁。

如何完整地守护历史文脉,并让它在新时代焕发新颜?驻村规划师汇聚集体智慧,在保护与发展间统筹考量安排。

规划师邓越、郑锦丽说:“我们以传统村落保护要求为前提,以城中村现代化改造中提出的‘留、改、拆’并举为路径,走街串巷,探寻每个历史遗迹,不论是文物保护单位、历史建筑、古厝民宅、历史构件均登记在册,并对照规范和价值判定明确分级分类保护和修缮措施,便于后续的活化利用。”

蜿蜒的巷道仅容两人侧身而过,错落的古建挤占公共空间,传统格局与现代生活需求在逼仄中碰撞,空间困局何解?

“微治理”巧手来破局。通过规划设计,结合用地整理腾退的零散空间,将公共服务、健身休憩、口袋公园、停车棚、消防设施等见缝插针布局,并尝试多功能复合布置,多项目联合施工。

对文娱项目的落地,通过拆除一处有可能丧失结构稳定和承载力的房屋及构筑物,腾出用地新建文化娱乐室,与周边篮球场和停车场共同构成城内公共活动新中心。

在老城巷道路面改造中,考虑到巷道仅1至3米宽,且要与周边风貌相协调,所有的路面改造均为人工挖除、人工铺设,统一采用青灰色石板,与老街古厝风貌保持一致性,且未对两侧老建筑造成破坏。

对街巷空间的保护,采用综合布线方式,各类市政管道集成入廊,在螺蛳壳里用绣花功夫整齐有序地集成于地下,实现雨污分流,同时增加消防设施功能的延伸,极大地提升了片区安全。

运用数字技术手段建设智慧管理平台,预留空间放置智能设备,搭建指挥终端系统及建设操作平台,装饰装修静电指挥室,为后续的物业管理、安全监控等提供支持。

“坚守在这里的驻村规划师们,用脚耕耘,丈量古老街巷,用创新巧思破解空间困局,平衡保护与发展,让历史文脉在现代生活里鲜活生长。”市资源规划局详规处负责人表示。

来源:福建日报